見積書は電子帳簿保存法の対象?営業など販売部門でも対応必須

見積書は電子帳簿保存法の対象?

営業など販売部門でも対応必須

現在、見積書や注文書をExcelで作成し、社内フォルダに保存、お客様へはメールで送っているという方も多いのではないでしょうか。

実は見積書や注文書も「電子帳簿保存法」という法律への対応が必要な書類です。

社内フォルダへの保存の場合、送付方法や保存の仕方によっては電子帳簿保存法に違反していることがあります。

改正電子帳簿保存法は令和4年1月1日に施行され、電子取引、つまり紙ではなくメールなどオンラインでやりとりした書類に関しては、法令の要件に沿った電子保存が義務化となりました。

2年の宥恕期間を経て、令和6年1月1日から対応が義務化されています。

対応しない場合、税務上、保存すべき文書を保存していないと見なされてしまい、重加算税が課されたり、青色申告の承認が取り消されたりする可能性もあります。このような事態を避けるためにも、請求書だけではなく、該当する文書を法令の要件に沿って保存できる仕組みを整えましょう。

Ⅰ.電子帳簿保存法の対象文書は?

実は電子帳簿保存法は該当書類を扱っていれば、どの部署でも対応が必要です。

電子帳簿保存法に関するセミナーを多く開催する弊社ですが、「税務」にかかわる法律であるがゆえに、

管理部や総務部、経理部の方からお問い合わせをいただくことが多いのですが、実は電子帳簿保存法は該当書類を扱っていれば、どの部署でも対応が必要な法律です。

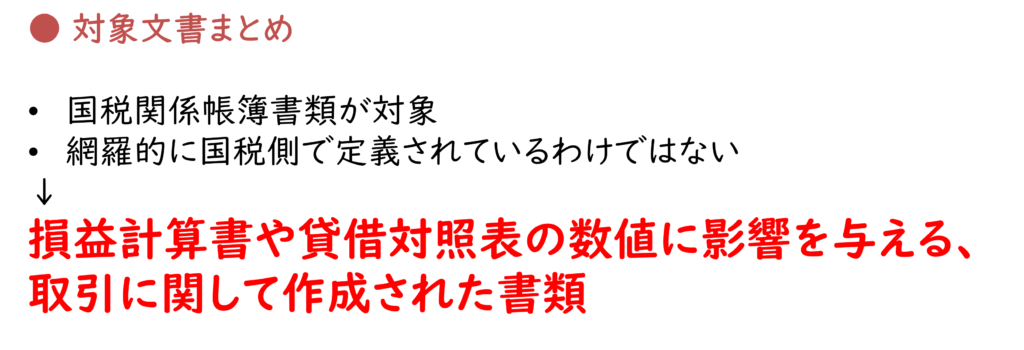

対象文書について国税庁から一覧などが発表されているわけではなく

国税関係帳簿書類、つまり「カネ」や「モノ」の移動に関する文書が対象ということになります。

損益計算書や貸借対照表の数値に影響を与える、取引に関して作成された書類

と考えていただくとわかりやすいかもしれません。

つまり、「見積書」や「発注書」、「取引契約書」なども対象文書である

ということになります。

よって、それらの書類を電子取引にて授受する場合は電子帳簿保存法の要件に沿って保存しなければなりません。

※対象書類および電子帳簿保存法の詳細はこちらの記事を参照ください。

Ⅱ.電子で受領した対象書類はどう保存する?

まずは相手先から電子的に書類を受け取った場合の対応方法を考えてみましょう。

そもそも発行・受領に関わらず、電子帳簿保存法の電子保存の要件は以下の4つです。

この4つの要件を満たすようなシステムを選択する必要があります。

考えられる方法は以下の通りです。

- 1.電子帳簿保存法専用システムを利用する

- 2.対応システムを自社で開発する

- 3.Excel、フォルダを使って管理する

- 4.業務管理システムを利用する

システムの構想にあたり確認しておいた方がよいポイントは主に以下となります。

- ●電子帳簿保存法の他の保存方法(データ保存、スキャナ保存)に対応するかどうか?

- ※スキャナ保存の詳細はコチラ

- ●他部署はどうしているのか?他部署との連携はどこまで必要か?

- ●予算

- ●自社に対象帳票がどれだけあるのか?どれくらいの人数が関わるのか?

最も費用がかからないのは「3.Excel、フォルダを使って管理する」です。

国税庁のサイトから索引簿のひな形がDLできるので、対象帳票や関わる人数が少ない場合はこちらの選択も可能です。

※国税庁 索引簿の作成例

ただ管理が煩雑になることは容易に想像できるかと思います。

そうなるとシステムを利用した、1,2,4のパターンを検討いただくことになります。

弊社では「4.業務管理システムを利用する」をお勧めしています。

理由は、電子帳簿保存法は年々要件が緩和されており、今後も法令の要件が変更となる可能性が十分にあります。そういった場合にも対応でき、予算が無駄にならない柔軟性の高いシステムで対応することがROI上も業務改善のうえでも有効と考えます。

業務改善プラットフォームであるkintoneを利用して電子取引で受領した帳票を保存する場合、

・検索性の確保 の要件にそったフィールドをもったアプリをご準備いただき、必要項目を入力のうえ、受領した帳票をアップロードすれば保存完了。

比較的容易に電子帳簿保存法に対応することが可能です。

※別途、真実性の確保要件に対応する必要がございます。詳細は下記参照ください。

【電帳法】電子保存の真実性の確保要件には「事務処理規程」の作成・運用がおすすめ

電子帳簿保存法の「電子保存」義務化に対応するための事務処理規程の作り方

Ⅲ.受領した電帳法対象文書の保存の手間を省く

転記作業をAI-OCRに置き換え、さらにkintoneへの保存で文書内データを活用することで効率化はもちろん業務改善につながります。

電子帳簿保存法の検索性確保要件に対応するアプリの作成は簡単ですが、運用には手間がかかります。

とくに、多くの書類を受領している場合は、入力項目の対応に多くの手間がかかるでしょう。

そこで役立つのがAI-OCRです。

そもそも、OCRとはスキャンなどした画像・データのテキストをデータ化する技術のことで、AI-OCRは光学文字認識(OCR)とAI(人工知能)を組み合わせたものです。

AI-OCRについて詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

参考記事:AI-OCRの活用方法とは?概要や導入のメリット・デメリットなども解説

さきほどご紹介したkintoneも拡張機能を利用することで、AI-OCR機能を追加することができます。

kintoneと連携できるAI-OCRプラグイン

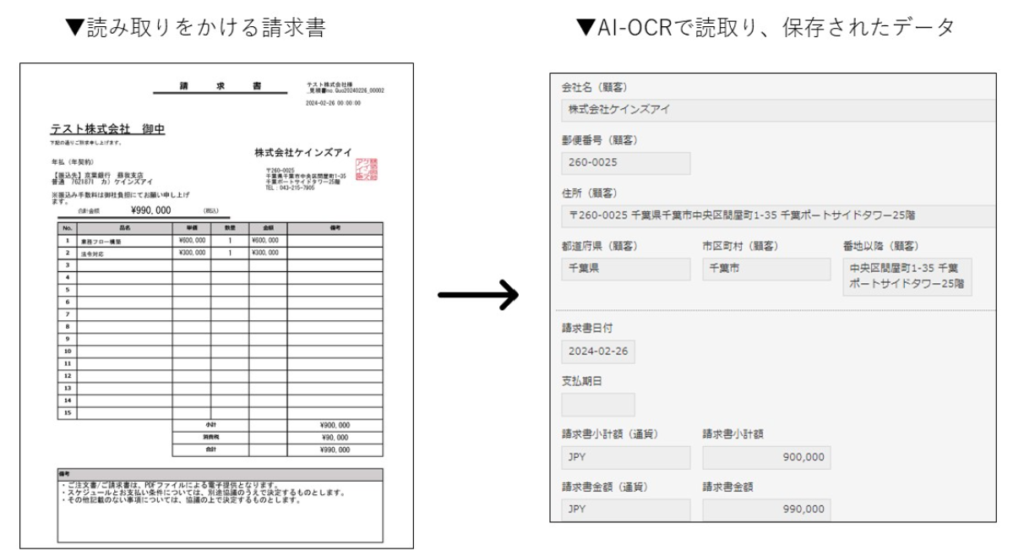

AI-OCRプラグイン for kintoneなら電子帳簿保存法に対応しているため、取引先名、金額、日付などを自動で読み取り、指定の場所に保存することが可能です。

実際に、AI-OCRプラグイン for kintoneを活用し読み取りをかけた請求書とkintoneに保存されたデータは以下の通りです。

AI-OCRプラグイン for kintoneを活用すれば、検索項目をkintoneに手入力する必要がありません。

業務改善につながるのはもちろん、入力ミスなどを抑えられます。

文書の一元管理にも◎

詳しくは後述しますが、kintoneは業務システムですので、自社の見積書を発行する、というようなことも可能です。

kintoneで見積書を作成すれば、そのまま保存されますので、自ずと電子帳簿保存法対応ができるということになり、コンプライアンス上でも非常に有効です。

さらに受領した文書をkintoneに保存することで、文書の一元管理を実現できます。

kintoneに顧客マスタや取引先マスタを作成、別途文書保管アプリを用意、それを関連レコードという形で紐づけることで

いつ、だれとどのような文書を交わしたのか一目で確認することが可能になり、日々の管理、部門間のやりとり、引き継ぎなど業務改善につなげることができます。

Ⅳ.自社で発行し、電子的に送付した帳票の保存

では、自社で発行し、電子的に送付した帳票の保存はどうすればいいのでしょうか。

電子保存の場合、法律の要件は受領した場合と同じですので、前述の要件に沿って保存すればよい、ということになります。

システムは帳票を発行する場合においても、4.業務管理システムを利用するがオススメです。

理由は

- ・受領側に対応していれば同じ要領で発行側にも対応できる

- ・kintoneならば、帳票の作成から行うことが可能

- ・従業員が意識せずとも電子帳簿保存法に対応することが可能

の3つです。

まず、発行側も受領側も同じシステムで対応できればコスト面でも時間的な面でも合理的です。

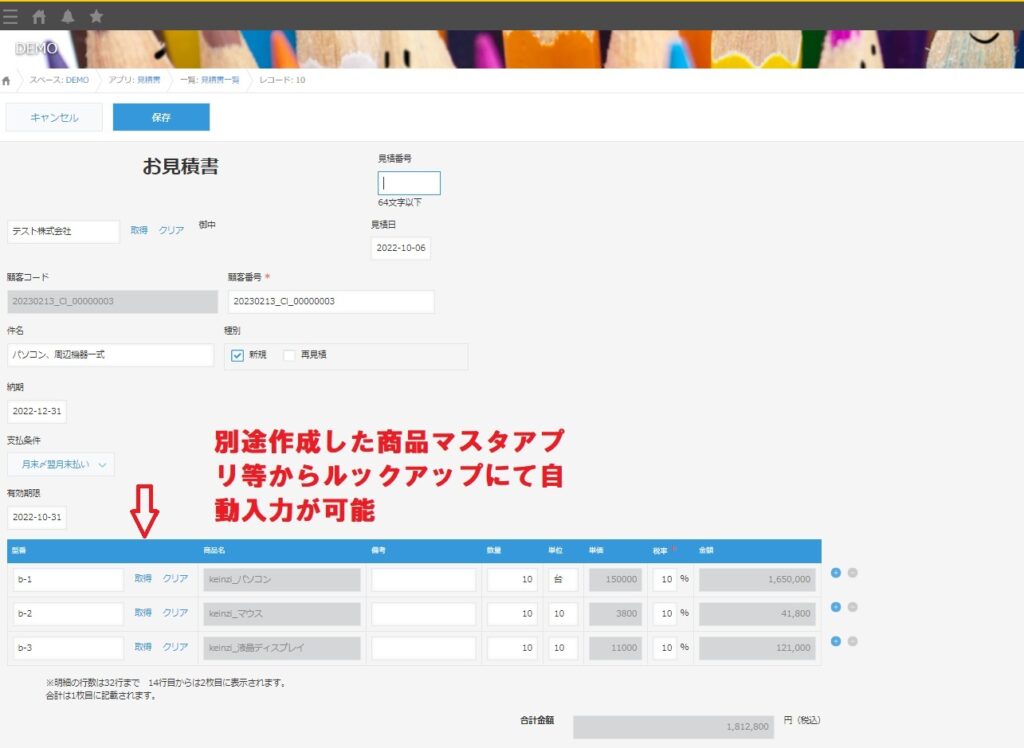

さらに脱Excelをうたうkintoneの場合、簡単に帳票を作成することが可能です。

▼kintoneの入力画面

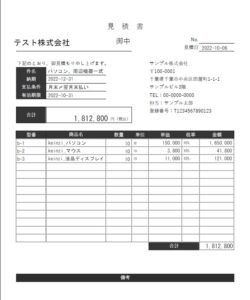

▼出来上がった帳票(拡張機能利用)イメージ

御社が現在利用している帳票デザインを踏襲することが可能です。

例えば、見積書はkintoneで作成する、というルールを定め、電子帳簿保存法上必要な項目は入力必須としておけば保存漏れの心配がありません。

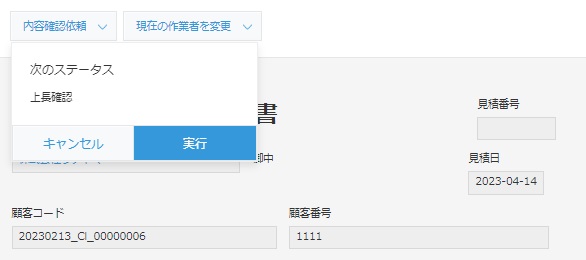

また、ワークフローの設定も可能ですので、上長確認もクラウド上に移行することが可能となり、業務改善にもつながります。

▼ワークフロー(プロセス管理機能)イメージ

Ⅴ.業務改善につながる!kintoneでの電子帳簿保存法は弊社にご相談ください。

弊社ケインズアイではグループ会社であるk&iソリューションズが開発したAI-OCRプラグイン for kintone活用はもちろん、業務改善につながるkintoneソリューションをご紹介しています。

電子帳簿保存法対応は「対応したはいいが、逆に手間が増えてしまった」「ROIがよくない」という悩みにつながることも少なくありません。

しかし本来のデジタル化の目的は法令対応ではなく、業務改善やDXの実現です。

これを実現するためアドバイザリーサービス(伴走支援)、アプリ構築をはじめ貴社の業務改善につながるサービスをご用意しており、

改正電子帳簿保存法対応で抑えるべき電子データの適法な保存方法を確認し、法令対応を業務改善やドキュメントDXにつなげる電子化の進め方をご案内致します。

弊社の伴走支援サービスの詳細については下記記事をご確認ください。

参考記事:kintone伴走支援、アドバイザリーサービス/法令対応も可能!

お問合せはこちら

Ⅵ.まとめ

ご説明した通り、見積書や発注書なども電子帳簿保存法の対象文書となります。

2023年末をもって、電子保存の宥恕期間が終了しましたので、対応必須となっています。

しかし、法令対応を実施した結果、業務効率化落ちてしまったという企業様も少なくないのではないでしょうか?

弊社では法令に対応しつつも、業務改善につながるソリューションをご提供しております。

ぜひお気軽にご相談ください。

※2024年6月更新

お問い合わせはこちら

お問い合わせへ

弊社のオススメソリューション

TOP

TOP